なかの幼稚園では、お母さんたちが関わってくれて、講習会などをすることがあります。

クラスの役員さんになってくれた方から講習会を担当してくれる「講習会係」がいるんです。

実は、夏休み前に、この講習会の方が急きょ企画してくれて、集まって話しました。

テーマは…

「夏休みの間、どうする?スマホ、動画、ゲームとの付き合い方!」

急な企画だったので、そんなに参加者はいないんじゃないかな、と思っていたのですが、どっこい、関心のある人はとても多かったんです。

今回は、そんな中で、お母さん達が考えた事、私もなるほど~と感心したことなどをお伝えします!子育て中の方に、子どもと過ごす時のヒントになれば、と思います。

まず、なんで緊急で急きょ企画ができたか??です。

幼稚園で動画やスマホの使い方で私が気になることを、お母さん方に伝えた所、

と、保護者からも悩みがあり、どうにかしたいと思っていることが伝わって来ての実現でした。

動画を見せるとかゲームをさせるとかの「問題」って、すごいですよね。

気にしない人もいるかもしれないし、そもそも、だいたいは便利だから使っているんじゃないかと思うんです。

そこに「問題意識を持っていて」、さらに「改善したい、と思って」、さらに「実際に行動する!」なかなかできないことだと思います。

そこを何人かで相談しながら、進めて実現していく。素晴らしい力を持った保護者に囲まれてるな~と嬉しく思いました。

企画当日

当日、暑い暑い日だったので、少し参加者が減っていたそうですが、それでも十分な人数が参加してくれました。

ちょっと、幼稚園で見ていて心配な様子の子をお伝えしたり、幼稚園の梅ジュースでのどを潤したりした後、保護者の実際に気になること、困っていることをあげてもらいました。

幼稚園で見ていて気になる「これって動画の影響?」の様子

①ちょっとしたことでイライラして投げ出す

水筒が開けられない、というようなちょっとしたときに、『じっくり考える・試行錯誤してみる』というより、『パッとやってダメだとパッと投げ出す』様子

②自分で遊べない

他の子にくっついている、など、自分で遊びこむよりほかの人にどうにか楽しませてもらっている様子。動画を見て楽しむという経験からは、能動的に遊ぶ力にはならないだろうな~とおもいます。

③人の話を聞いていない

前にいる人の話を聞いて、考えて、楽しむ(楽しむだけじゃないですが)より、目の前の友達のキーホルダーみたいな分かりやすい刺激に目が行ってしまう。

④朝、元気がない

幼稚園に来て、部屋の前のテラスでボヤ~っと座っている子や、朝のバスで眠ってしまう子。

頭の中が疲れてるのかな、睡眠で頭と体がリフレッシュできていないのかな(寝る前の動画視聴は、脳の疲れを取るという睡眠時間に影響するそうですね)と心配になります。

⑤絵を描こう!という時に「やらない」となる

やろうよ、という時に手を出さない子。刺激的なグラフィックのイメージを持っている(ゲームのキャラクターとか、子どもが同じように描くのは無理ですよね)と、「(あんなのどうせかけないから)やんない」という子は多いです。

この幼稚園での様子を紹介したところ、あとで何人ものお母さんから「あれはうちの子のことですよね・・・」と言われました。

みんな、我が子にそんな様子を感じて困っていたんですね。

みんなのおうちでは、実際スマホの使い方はどう?

えのぐで遊ぶ。本来、絵を描くって、楽しいものです

- 家事の合間に見せている

- 母が一人でがんばっているので、ゲームとか動画を見ていてくれると楽だと感じる

- 家族がスマホやゲームをしていて、それを見ている

- 家では制限しているけど、おばあちゃんの家に行くと、好きに見れてしまい、見る時間が長くなる

- 関連動画が次々に出てくるので、やめられなくなる

などなど。見せると楽なんだけどな、というのと、おばあちゃんのところ・お父さんが絡むともどかしい事態になる、という意見が多かったです。

あいまで、うなずきながら聞いている人の多かったこと!

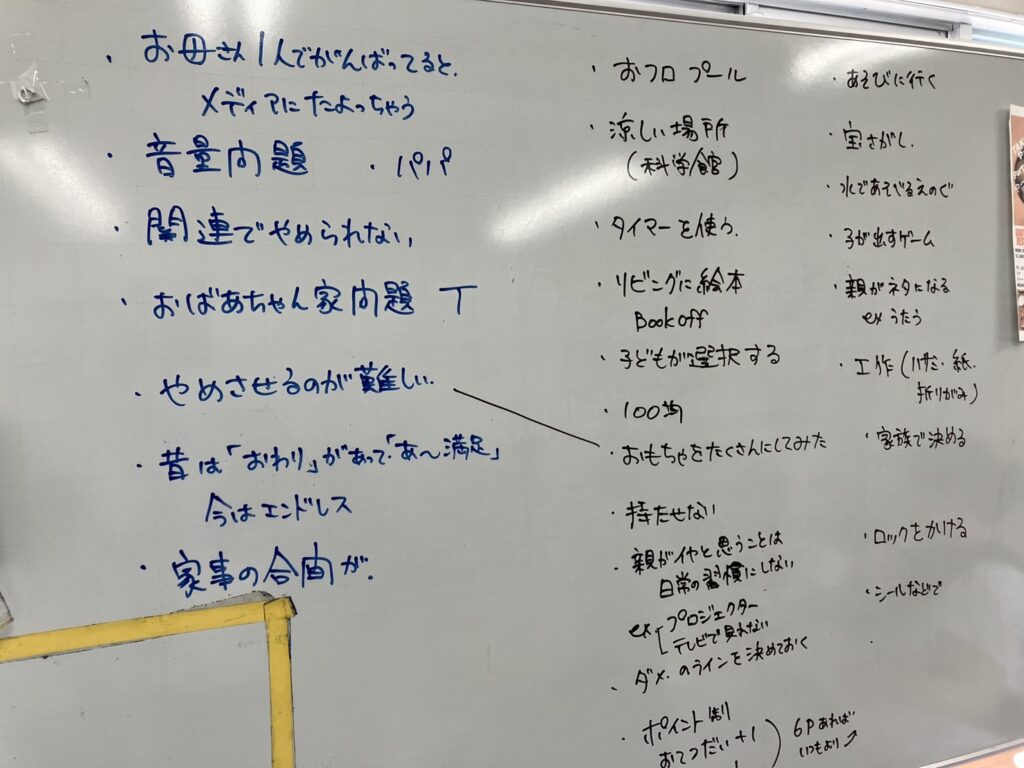

それでは、どうしたらいいのか?実際の工夫などを何人かのグループになって話し合ってもらいました。

その後、各グループでどんな話になったかを教えてもらいました。

どんな工夫やお話がありましたか?

畑にて。仲間がいれば、動画がなくても何だってたのしいんです

- スマホを持たせない

- ポイント制。お手伝いをしたら○ポイントなどにしてい置いて、ポイントがたまったら見れる

- ここまでは良い、これはダメ、のダメのラインを決める。例えば、友達の家に言った時はOKなど。

- 設定で、見れないようにする。「テレビにユーチューブがついていて困る」、という言う意見に、「設定から変えられるよ。怒るけど、今日は電波来ない日だね。と返している」という方がいて、おぉ~そういうことができるのか!となっていました。また、派生で「いとことかで、小学生がいるとみぬかれちゃうよ。」などの話題もありましたよ。

- 動画やゲーム、やるときは①タイマーを使って終わりを意識できるようにする②子どもと考える。どのくらいの時間したい?ママはこうおもっているよ。など

子どもと一緒に、「子どもが守れるルール」「親も納得できるルール」を決める事!そして見えるところに書いたものを貼っておくと良いそうです!

守れなかった時のこと、守れた時のことも明確にしておけると良いそうです。(例:テレビは3つまで。守れたらジュースで乾杯/守れなかったら翌日は2つ)

夏休み前、子どもに「テレビとゲームは三つまで!」と伝えた終了式

そんな話の中で、印象的なことが

・親が嫌だな、と思っていることは日常の習慣にしない。たとえば動画を見たい、というならプロジェクターを使用して大きな画面で、イベント的にみんなで楽しむ。毎日のことではなく、週末に楽しむなど特別なことにする。

・「不便益(ふべんえき)」という言葉がある。あえて不便な状況をつくり、便利さだけでは得られない効果や価値を発見する、という考え方。

なるほど!という考え方ですよね。

でも、子育て中、子どもが自分の力を獲得して成長していく時期には大事な考え方ですね。

親が嫌だと思う事をずるずると習慣にしない事。不便な中で身に付けることがある事。

目先の便利がたくさんあり、常に新しいものが生み出されていくなかで、気にかけられるといい考え方ですね。

これは直接関係ないですが、雑巾がけをしている所。不便?いや、ここから体を動かせることを願ってますから

この後、「では、画面に頼らないで過ごすなら?夏休みに遊びに行くのにおすすめな場所!」というのも紹介しあったり、「こんなことするとたのしいよ!」も紹介しあいました。

場所は八王子なので、これを読む皆さんのお近くで考えてもらうとして、楽しいよ、はいくつかご紹介します

子どもって、道具があれば自分なりに作れる子も多いです

- 外は暑いので、お風呂プールにしちゃう。準備もラク、片付けと掃除も一緒にやっちゃおラク

- 子どもの見えるところに、動画以外で遊べるおもちゃを置いておく。リビングに絵本を置くと、自然と手にしている。

- book offなど安く絵本が手に入るところで気兼ねなく買ってくる

- 子どもが出すゲームやクイズをやる

- お家で宝探し!

- 水で遊べる絵具がある

- いつでも子どもが使える環境を作っておく!製作ワゴン(折り紙、のり、はさみ、空き箱などが入るラックを作り、リビングなどで使えるようにしておく)

動画やゲームを使わない、という時に「次にやりたいこと」を用意しておく、という事ですね。

園長先生のつぶやき

幼稚園の制作コーナーの一つ

動画の影響…便利だから、楽しいから、つい見ちゃう・見せちゃう動画。

でも、成長途中の子どもには、悪影響があるというのも分かってきています。

「じゃあ、どうする?です。」

なければ良いんです。スマホの無い時代は、こんなに動画がどこでも見れなかったし、コンテンツも少なかったから、「見せて!」も少なかったし「ないよ」で終わったりできました。

今は、どこでも見れる。スマホは大人も使うので「ないよ」も言えない。

与えることもできる中で、どう我慢させたりセーブすることができるか。難しいですよね。

難しい中で、保護者同士で意見や工夫を考えたり伝え合ったりしていたのが、素晴らしいなと思いました。

親子で笑顔でいられれば一番です

「おばあちゃんの家に行くと、野放し状態です」という言葉に多くの人がうなずいていたり、「実はうちはテレビがないんです」に、おぉ~とどよめきが起こったり。

あ、みんなも同じような場面で同じように困り感があるんだな、と分かったり、自分では考えもしないような生活スタイルもあるんだ!と知ったり。

それこそ一人でネットで検索して対処法を探すのとは違いますよね。目の前の人と話しながら考えてみる。そして、そんな子育て中の仲間がいるというのを何となく感じる。

ところで、おばあちゃんちで動画見放題というのは、祖父母は孫が喜ぶことをしてあげたいけど、親はそれが嫌な時がある、という状況ですよね。

今回、祖父母を批判するというよりは、世代ギャップでしょうがないよね~という感じでした。孫を預かってくれる祖父母に感謝。

以前、「スマホに子守りをさせないで」というポスターに激しいクレームがついた、という話がありました。

たぶん、苦しい中での工夫を否定された気持ちでクレームになったんだと思います。わかっているけど、どうすればいいのかわからないというのは怒りにつながります。

でも、危機感がある中でもどうしようと話し合う時、怒り出す人はいなかったです。そうかそういう方法もあるんだ、という発見や、やってみようかなという前向きの雰囲気でした。

大人には便利な機械や状況が、子育てには大変を引き起こすこともある。そんななかでも、子どもと過ごすことが楽しくなるといい。

なかの幼稚園では、こんな形でも「日本一しあわせ」をサポートしたいと思っています。

最後に、講習会係の方の言葉です。

「講習会の今回、いろんな人と話すことで、他の人の当たり前が自分の中では新しい発見になるという会だったと思います。参加者の皆様、お時間いただきありがとうございました。」