なかの幼稚園では「学校式の勉強は学校に上がる年齢に適していて、幼児期は体験が大事」という事で、机に向かってのお勉強はしません。

でも、先生たちは、勉強します。とても勉強している方だと思います。

今回は、そんな勉強の中で、たぶんなかの幼稚園の先生たちが一番重きを置いている夏の勉強会「語る会」をご紹介しようと思います。

ちなみに、幼稚園の先生の「勉強」って?

その前に、幼稚園の先生たちの「勉強」ってどんなものがあるか簡単に。あくまでなかの幼稚園での勉強で、他園ではまた違うこともあると思いますが。

- 日々、自分のやっていることを振り返る(これが一番の勉強につながります)

- 園内での勉強会:他の先生の実践を聞いたり自分の実践を聞いてもらって質問したりします

- 園外の勉強会:なかの幼稚園以外の先生の実践を聞きます

- 講習会:八王子市や、私立幼稚園協会、そのほかが主催する講習会に参加して、幼児の発達の事や学習支援の方法などについての知識を得るものです

- 見学:他園に見学に行きます

規模は、八王子市内のもの、都内のもの、関東近郊のもの、全国規模のもの、があります。

今回紹介する「語る会」は、園外の勉強会で、一番参加の先生が熱心なものです。

「語る会」って、どんな勉強会?

正式な名称は「保育者と子どもの未来を語る会」と言います。今年で50回を迎える会です。主催は「幼年教育研究所」。

東京や神奈川、埼玉そのほか関東の園が参加している勉強会などを主催しているところです。

二泊三日の合宿で勉強会です。はい。合宿なので、勉強会自体の時間以外でも、どっぷり保育について浸かる3日間です。

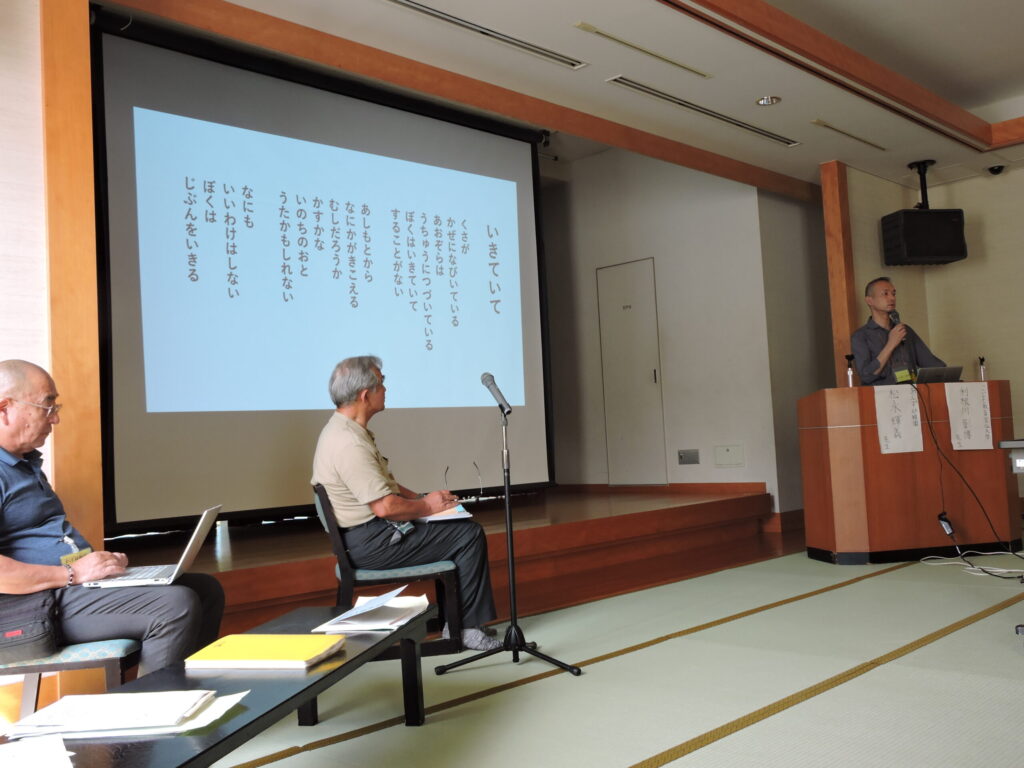

去年2024年の語る会の様子です。

<一日目>

場所は、ここ数年は長野県国営アルプスあずみの公園すぐ近くの「ほりでーゆー四季の郷」が舞台です。一日目は、午後の記念講演から始まります。

2時間。講師の先生も熱が入ります。その後、その年の勉強の資料になる園の保育実践を聞きます。2024年は金井幼稚園でした。

資料がすごい。その園に任されるので、さまざまですが、毎年20ページはあります。昨年は、本のような厚さになってました。参加する園の気合が伝わってきます。

夜。部屋に散るもよし、宿の温泉を楽しむもよし、他の園で久しぶりに会う先生と交流を深めるもよし、です。

学生の頃に同じ大学だった、前の職場で同じだった、この勉強会で知り合った、などで、自分の園以外にも知り合いがいると、久しぶりに会えるのがうれしいんです。

<二日目>

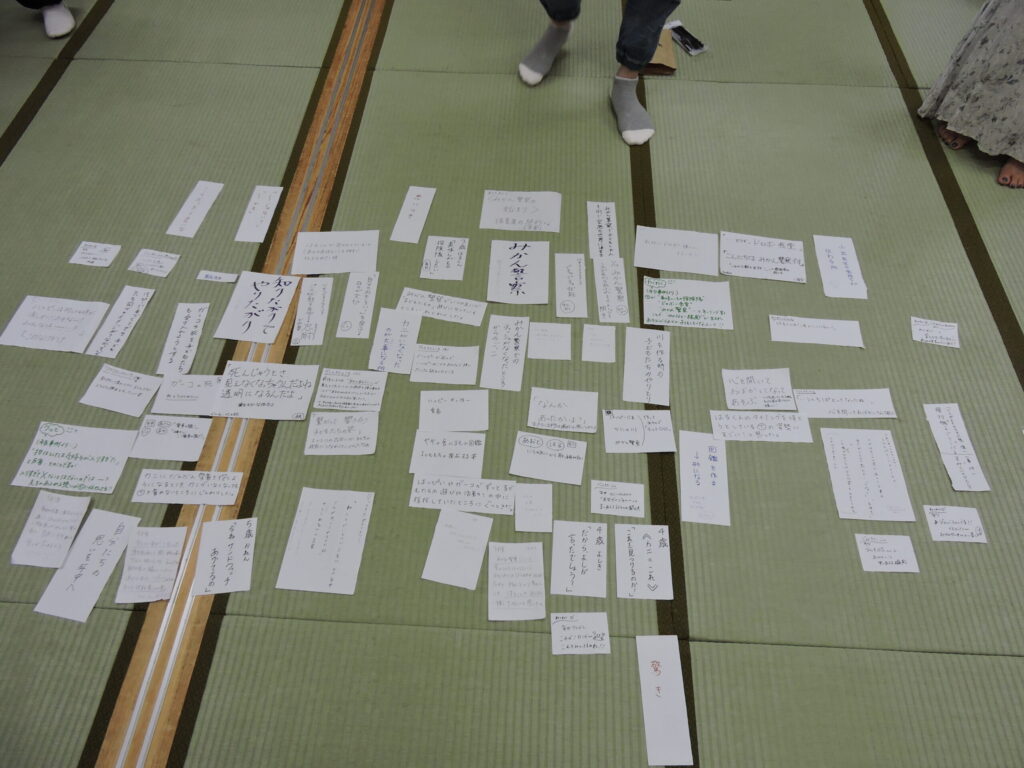

この日は朝から、いくつかのグループに分かれて、保育実践について語り合います。ここがいいとか、ここは疑問だ、とか、自分の意見を言い、他の先生の意見を聞く。

その中で、他の園の事を知ったり自分が大事に思っていることを確かめたりしていく時間です。

午前、午後と勉強して、やっとこの日の夕食。ふう。と、言うところですが、「語る会」はこの後も続く。

<二日目の夜>

「夜の集い」で、一つの園が何かをします。朗読劇の事も、わらべうた(こどもと遊ぶ伝承遊びの歌です)の事も、集団遊びなどの事もあります。

どちらかというと、昼間の文書での資料とはちがい、実際を見たり参加したりしていくものです。2024年は白梅幼稚園のわらべうた、でした。先生たちも実際に参加します。

大勢の先生がいますが、わらべうたでも勝負がかかれば真剣です。笑顔だけど意地が出る!

捕まらないように、逃げる!

「夜の集い」も終わり、夜も更けて。さてここからは、園の交流です。飲み物片手に自分の園、知っている園、たまたまの集まりでしゃべってきます。語るというか。

ここも大事なんです、語る会。だって、参加園は何園もあり、1年目の若手から大ベテランや園長先生まで、同じ床で話を聞けるんです。普段、なかなかできません。

最近の悩みも、昔の武勇伝も、いろいろな話を聞けるのがこの時間。中には、保育を離れて「最近どう?」「実は我が子の事でさ・・」なんて話もします。何年も参加するので、できる話があります。

<3日目>

二日目、熱く語りこむと、この日がつらいのが語る会。ですが、三日目の午前中まで勉強して帰ります。

三日目は、パネルディスカッション。そうか、そういう風に考えることもできるのか、なんて、二日間の話し合いの後の三日目ならではの話を聞きます。

2023年語る会より。語る会の歴史をひも解く。第一回から参加の先生も

もともと、幼年教育研究所は久保田浩先生の保育観に賛同する園が集まってできたので、久保田先生が実践提案や話し合いを経て何を話すのか、というのが大きな学びでした。

私は、子どもの頃から母に連れられてきていたので、おぼろげながら「僕たちは結果ではなくてプロセスを大事にするんだよ」「この子が何見てんのか、それが大事なんじゃない?」とお話する久保田先生を覚えています。

という三日間。

何より、この会に参加すると、一年目の先生からベテランまでが揃うんです。中には、先生になって50年、という先生たちもいます。

そんな先生たちを見ていると、自然に「勉強は一生していき、いつまでも自分を磨いていくんだ」という姿勢や、「幼児教育は一生をかけてしていく深いものなのだ」というのが身に沁みます。レジェンドが当たり前にいる。

園長先生のつぶやき

話し合いの中で、意見を出し合った時のヒトコマ

今回、「語る会」をご紹介したのは訳がありまして・・・。

今度の語る会で、資料を提案するのが…

「なかの幼稚園になっているんです!」

夏。どうなるでしょうか。

先生の中で語る会に興味のある方は、なかの幼稚園までメールか電話でお問い合わせください。

ベテランになると、保育歴40年という先生もざらにいる会なので、疑問も鋭い。昭和の頃はヒートアップすることもあったみたいです・・。

また、保育も同じような方向の園が集まっているので、あまり遠慮なく疑問を投げかけられます。